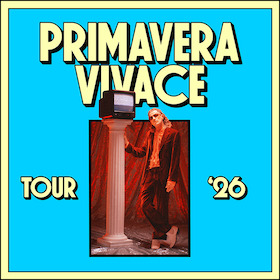

VALENTINO VIVACE geht auf „Primavera Vivace Tour 2026“

Seit der „Discoteca Vivace Tour 2025“ bei Besucher:innen als Konzert-Highlight des Jahres gelistet: VALENTINO VIVACE verwandelt Konzerte in Abgeh-Happenings. Der Schweizer weiß, wie man Disco macht - nämlich mit Live-Hula-Hooping, Choreos, Bühnenbild, Lichtinstallation und einer sagenhaften Performance, die das Publikum aus der Puste bringt. Für April ist nun die „Primavera Vivace Tour 2026“ bestätigt, die den Musiker und seine Band ausgiebig nach Deutschland und Österreich bringt.

Geboren in der italienischen Schweiz und heute in Zürich lebend, verbindet VALENTINO VIVACE Italo-Disco, French Touch und Indie-Pop zu einem retro-futuristischen Sound: glitzernde Synths, eingängige Hooks und italienischsprachige Texte mit Gespür für Stimmungen zwischen Euphorie und Melancholie.

Sein Debütalbum „Meteoriti“ veröffentlichte er 2022 völlig unabhängig – ohne Label oder Management – und setzte damit ein starkes Statement. Die Mischung aus DIY-Attitüde, Stil und musikalischer Tiefe brachte ihm eine Nominierung für den Swiss Music Award(„Best Talent“) sowie Airplay bei SRF 3, Couleur 3, Rete Tre und Deutschlandfunk Kultur. Auf Spotify zählt er inzwischen über 100.000 monatliche Hörer:innen.

Live überzeugte VALENTINO VIVACE schnell: Er bespielte große Schweizer Bühnen – vom Montreux Jazz Festival übers Gurtenfestival bis zum Openair St. Gallen – sowie internationale Slots (u. a. Eurosonic Festival, MS Dockville, Fusion Festival, Appletree Garden oder Waves Vienna) mit energiegeladenen Shows, visuell durchdacht und voller liebevoller Details – ein Mix aus Performance, Party und choreografierter Ekstase.

Mit dem Januar 2025 beim Mailänder Boutique-Label Fluidostudio erschienenen Album�Zweitling „Discoteca Vivace“ erzählte VIVACE, inspiriert von ikonischen italienischen Clubs der 80er, die Geschichte einer durchtanzten Nacht, von der ersten Begegnung bis zum Sonnenaufgang. Pulsierende Beats, glamouröse Sinnlichkeit und fragile Introspektion verschmelzen zum Gesamtkunstwerk, entstanden mit den Mitmusikern Arnaud Paolini und Mathieu Nuzzo zwischen Zürich, Sestri Levante und Mailand.

„Insieme“, „Baia degli Angeli“ oder „Hulahoop“ landeten international in Radios, Playlists und Clubsets, und die größtenteils ausverkaufte „Discoteca Vivace Tour 2025“ führte ihn durch Deutschland, Italien, die Schweiz, Frankreich, Kroatien, Österreich und Mexiko. Seinen erfolgreichsten Sommer krönt er im September 2025 mit der Single „Granello Di Speranza“ – ein atmosphärisches Finale seines Live-Sets und Fan-Favourite: Eine wuchtige Wall of Synths trifft auf subtile Melancholie. Classic VIVACE!

Für Frühjahr 2026 ist neue Musik angekündigt – neue Tracks gibt es bereits auf der „Primavera Vivace Tour 2026“ zu hören, die ihn nach Deutschland und Österreich führt

Einlass: 19:00 Uhr

Hallo, ich bin Maya.

Hallo, ich bin Maya.